Les 15 jours se sont écoulés depuis ma proposition de mesurer le besoin d’autonomie ou de dépendance de vos élèves. Ceux qui ont participé et qui souhaitent apporter leur témoignage peuvent le faire dans les commentaires.

Le débat de Mardi dernier à propos de nos définitions de l’autonomie a été fructueux. Nous avons défriché un champ d’hypothèses qui peut paraître vaste. Finalement, l’autonomie ne se résume pas à agir seul dans les gestes et les tâches du quotidien scolaire, ce qui est une forme d’émancipation, mais il y a également dans l’autonomie la nécessité de savoir vivre avec les autres, à la fois ses pairs mais également les adultes. C’est la dimension sociale et intégrante régie par les règles et les lois que la personne autonome reconnait et admet pour sa liberté de choix, d’action, de pensée.

Ainsi donc l’apprentissage de l’autonomie n’est possible que dans un cadre stable, clair, sécurisant et respectueux des individus.

L’ambivalence exprimée dans notre débat pointait l’utopique autonomie car on est dans un cadre institutionnel où malgré tout l’enseignant reste le décideur et les élèves bien dépendants. La première séparation qui a eu lieu à la rentrée est pourtant un marqueur de cet apprentissage . Savoir se séparer, accepter un nouveau monde, s’adapter à de tels changements, n’est-ce pas montrer sa capacité première d’autonomie ?

A chaque âge, son niveau à atteindre, voilà pourquoi la raison ultime de l’enseignement qu’est l’autonomie se construit pas à pas et débute dés l’entrée à l’école.

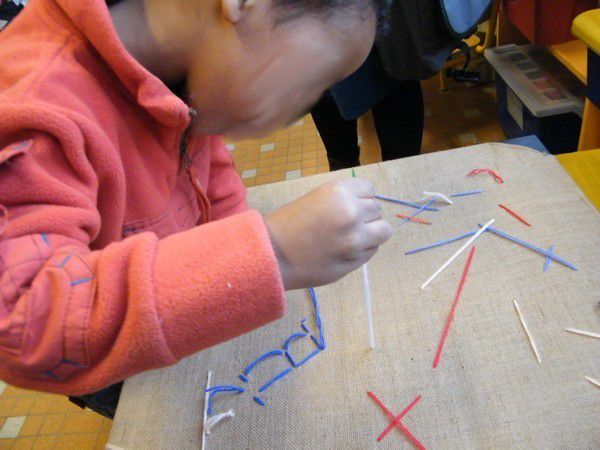

L’intérêt de mesurer ce besoin est de porter un regard sur chaque élève et de situer son désir , d’observer ses réactions et de lui donner la parole sur un sentiment intime, on est déjà dans un processus de décision et choisir est difficile car cela passe par une forme de négociation entre soi et soi, c’est compliqué. Pourtant, on observe que les enfants à qui on donne régulièrement la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions le font volontiers et sont capables d’affirmation de plus en plus ferme. Ce serait donc encore un exercice. Effectivement, au début, les enfants font des non-choix, font comme le copain ou refusent pressentant un risque non déterminé. L’enseignant est alors encourageant et rassurant, il absorbe l’anxiété et favorise la prise de décision en reformulant, en simplifiant, en dédramatisant la situation. Les réponses peuvent être fluctuantes selon le moment, mais comme il faut arrêter un choix, mieux vaut ne pas y revenir.

Que faire de ces réponses et quelles conséquences auront-elles ? D’abord, elles donnent un éclairage:celui qui dit « Je voudrais être dans la poche de la maman » , on comprend bien qu’il est dans la dépendance et ne se projette pas sans l’adulte, c’est donc un élève à solliciter afin de l’amener en douceur vers son besoin d’autonomie, des petites tâches, des décisions à prendre pour lui, pour le groupe, un avis à donner, une responsabilité à prendre, un défi à relever, une prise de parole sollicitée, un apprentissage du vivre ensemble ciblé…. Celui qui dit « Je voudrais être sur le vélo mais je préfère la poche de la maman », celui-là amorce un passage, il a besoin d’encouragements et de valorisation, il est dans le besoin d’autonomie sans l’élan. Celui qui dit « Je voudrais être sur le vélo », c’est l’affirmation et la reconnaissance de son besoin, c’est un enfant qui est prêt et qui a déjà atteint un certain niveau d’autonomie, du moins dans sa tête.

J’aimerais que ceux qui ont fait ces observations nous fassent un petit compte rendu, au moins chiffré, en détaillant filles et garçons pour voir si des différences apparaissent. Je n’en ai aucune idée mais je suis curieuse de cela.

Merci à eux de participer à une observation collective.

Ayant terminé cette étude et rendu vos constatations mais aussi vos analyses, il sera alors temps de poursuivre notre projet d’aménagement de l’espace pour répondre au besoin d’autonomie en se posant la question :